02/02/2008

La Chandeleur

Lu sur Wikipédia

Fêtée chaque année le 2 février, 40ème jour après Noël, la Chandeleur ou plutôt « chandelle » tire son origine du latin Festa Candelarum ou fête des chandelles.

Historique

Chez les Romains, on fêtait aux environs du 15 février, Lupercus, dieu de la fécondité et des troupeaux.

Chez les Celtes, on fêtait Imbolc le 1er février. Ce rite, en l'honneur de la déesse Brigid, célébrait la purification et la fertilité au sortir de l'hiver. Les paysans portaient des flambeaux et parcouraient les champs en procession, priant la déesse de purifier la terre avant les semailles.

Au Ve siècle, le pape Gélase Ier associe ce rite païen de la « fête des chandelles » avec la présentation de Jésus au Temple et la purification de la Vierge. Selon Lévitique 12 1, un petit garçon doit être présenté au Seigneur par sa mère, 40 jours après la naissance , avec une offrande de deux tourterelles. Dans les églises, on remplace les torches par des chandelles bénies dont la lueur éloigne le Mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde, tout comme la fête juive de Hanoukka, qui dure huit jours est la "fête des Lumières". Les chrétiens rapportaient ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer. C'est à cette époque de l'année que les semailles d'hiver commençaient. On se servait donc de la farine excédante pour confectionner des crêpes, symbole de prospérité pour l'année à venir.

Mais ce n'est qu'en 1372 que cette fête sera officiellement associée à la purification de la Vierge.

13:55 Publié dans Fête | Lien permanent | Commentaires (1)

01/02/2008

Les Bugnes

Bugnes - Photo du Blog le-monde-de-didine.mabulle

Bugnes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les bugnes sont une spécialité culinaire du centre-est de la France (notamment Lyon et Saint-Étienne) s'apparentant aux beignets. Traditionnellement, les charcuteries lyonnaises les proposaient juste avant mardi gras afin de se rappeler au bon souvenir des Lyonnais qui allaient débuter le carême et donc délaisser leurs commerces. Les particuliers avaient également l'habitude d'en faire, afin de ne pas gâcher les matières grasses (huile de cuisson) dont l'usage était interdit par le Carème. De nos jours, les boulangeries les proposent également, mais en respectant tout de même l'époque de mardi gras.

Il existe 2 versions de bugnes :

- les moelleuses ou « bugnes lyonnaises » (huile très chaude, pâte étalée finement nouée 1 à 2 fois)

- les croustillantes ou «Oreillettes» (pâte plus épaisse, rarement nouée)

Lu sur le site : denis.choimet.free.fr

D'après le "Littré de la Grand'Côte" (édition de 2001), la bugne désigne une sorte de pâtisserie en forme de couronne, frite dans l'huile. De nombreuses expressions du parler lyonnais sont dérivées de ce substantif. Par exemple : "Va-t'en donc, grande bugne !" ou encore : "Cetui-là (sic), quand i mourra, il ira au ciel droit comme une bugne !" Le diminutif de bugne est bugnon, du nom de Philibert Bugnon, fort ignoré, conseiller et avocat du Roi en l'élection de Lyon, mort en 1590, et qui fut l'objet d'une docte thèse latine de M.Ferdinand Brunot, chargé de cours à l'Université de Lyon puis maître de conférences à la Sorbonne. M.Brunot n'a point manqué de faire figurer dans son étude monumentale l'observation suivante : "Nec mirum, cum illud vocabulum bugne, a quo Bugnon, aut Bugnyon facile duci potest, in vulgari provinciae lugdunensis lingua usitatissimum sit, atque adhuc ii quorum mens parum acuta habetur, bugnes vel bugnasses haud raro dicantur".

... Précisons, pour les néophytes, que l'on distingue deux sortes de bugnes : la bugne lyonnaise, joufflue et légèrement plantureuse, et l'oreillette, nettement plus légère, comme celle que Xavier est en train de déguster goulûment sur ce document. Une enquête rapide menée auprès de quelques lyonnais tant de souche que d'adoption montre qu'elles sont également appréciées par la populace locale.

02:10 Publié dans Gastronomie | Lien permanent | Commentaires (0)

31/01/2008

La fête du boeuf gras de Bazas

Lu sur L'agenda du routard :

Fête du boeuf gras à Bazas

Le jeudi précédant le mardi gras. Trés grosse fête locale pendant laquelle le boeuf bazdais, fleuron de la gastronomie locale, est mis à l'honneur. Un pan de folkore aquitain.

Quand : le 31 janvier 2008

Site internet : www.ville-bazas.fr

Sur ce lien, une vidéo de l'ina sur le sujet en question (avec une participation de l'écrivain Jean Vautrin, ancien conseiller régional d’Aquitaine) :

http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&a...

08:30 Publié dans Gastronomie | Lien permanent | Commentaires (2)

28/01/2008

Ecouter toujours, croire parfois... Attention danger

I - Le syndrome méditerranéen (X ième version), variante du délit de sale gueule

A la consultation du matin, le volet roulant à peine relevé, le premier patient me dis : "Je crois qu'il y a une urgence". Le patient, 47 ans, un des gitan sédentarisés est accompagné de son frère. Je le fait rentrer dans le bureau d'examen, et lui demande ce qu'il a.

- "Jai le coeur qui bat vite et j'ai mal à la poitrine".

Ce patient, fumeur, avait déjà présenté ce type de malaise et devait passer un test a la dobutamine, vu son asthme stade III (?), il est en invalidité pour cela, mais il avait alors quitté l'hôpital militaire du coin contre avis médical accompagné d'une lettre pour moi du chef de service de cardiologie (ou de son adjoint), carabinée, concernant ce patient le déclarant, en subtance, personna non grata dans son service.

Cette douleur, intuition de métier, ne me faisait pas songer à un infarctus. Pourtant le patient décrivait sa douleur la main à plat sur la poitrine. Alors ne serait-ce pas une "somatisation" de la mort de sa mère chez ce patient méditérranéen ? Il faut préciser, à ma décharge, que ce patient avait perdu sa mère il y a deux mois.

Je pose le stéthoscope et, oh surprise, en pleine crise, le patient à une fréquence cardiaque à 180 !

Il s'agit donc d'une tachycardie régulière paroxystique (Maladie de Bouveret).

j'appelle le SAMU.

Moralité :

- Cela me rappelle les propos judicieux d'un interne, alors que j'étais jeune stagiaire externé : "examine tes patients".

- j'ai failli faire une erreur de diagnostic, mais suis-je le seul ? A cause du Syndrome Méditerrannéen (terme médical élégant pour désigner une forme du délit de sale gueule). Il est parfois difficile de soigner des gens qui n'ont pas la même culture (serais-ce le tout début du racisme ?). Mais, moi, j'avais la chance d'avoir ce patient en crise avec une tachycardie avérée et indiscutable.

- Parfois, il faut croire ses patients.

II - J'ai mal de tête

- une série impressionnante d'hémorragies digestives (c'était le début des IPP) qui se sont soldées par une gastrectomie des 2/3.

- une opération de Benthall (remplacement valvulaire aortique et de l'aorte ascendante), lié à une maladie de Marfan.

En fait, ses hémorragies digestives avaient pour causes cette pathologie qui ne fut découverte que par les cardiologues.

La maladie de Marfan est une patologie du tissus élastique qui a la particularité de donner des hommes grands et, parfois, des grands hommes : Lincoln et Le Général De Gaulle en étaient atteints.

Mais je m'égare.

Donc, apès avoir pris sa tension et écouté sa valve, je renouvelle l'ordonnance de ce patient, en double cliquant sur l'ordi, celle ci sort toute faite, la technologie est, parfois, fascinante.

Quand il me dis : "Depuis quinze jours, j'ai mal de tête tous les jours". J'avoue que je n'ai pas été bon sur ce coup là. N'ayant pas percuté, j'ai botté en touche lamentablement.

Une semain plus tard, il viens me voir, toujours à la consultation, mais accompagné de son épouse, il viens toujours seul, là, il se passe quelque chose.

Il me répète :

- "J'ai mal de tête, tous les jours de façon continue et le paracétamol ne me calme pas".

Trés embété, je lui sonseille d'aller aux urgences muni d'une lettre détaillée sur sa patologie et sa thérapeutique en lui parlant d'un éventuel hématome, vu le traitement anticoagulant, bien qu'il me précise qu'il n'a aucun souvenir d'un quelconque traumatisme.

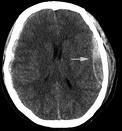

Bien m'en a pris, le scanner réalisé aux urgences, mettait en évidence... un petit hématome sous dural.

III - Moralité :

Il faut croire plus souvent le patient. Nous écoutons toujours nos patients, mais nous les croyons rarement.

C'est parfois difficile lors de la consultation, en Médecine, Générale de trier le bon grain de l'ivraie parmi toute la sémiologie parfois insignifiante livrée par le patient. Il est à noter cependant la priorité, en Médecine Générale de l'interogatoire : 80% du diagnostic est fait à l'interrogatoire, en Médecine Générale, 10% à l'examen clinique et 10% grâce aux examens para clinique.

Les conséquences peuvent parfois être terribles pour le patient (et pour son entourage) et se terminer par... un procès en responsabilité médicale.

Pour la deuxième histoire, j'en frémis encore !

Encore une fois où le Docteur Dominique Courtois ne m'aura pas.

19:55 Publié dans Médecine | Lien permanent | Commentaires (6)

La révélation d'Arès, une vidéo faite par la secte d'Arès

03:25 Publié dans Secte | Lien permanent | Commentaires (4)

La cruchade bordelaise

Trofylandes propose aujourd’hui, entre octobre et fin mars ses

Cruchades Bordelaises.

Ces Galets de Maïs ont fait leur apparition dans les Landes

au XII siècle et sont devenues aujourd’hui une véritable

spécialité régionale. Les Cruchardes Bordelaises se dégustent

dorées à la poêle, sucrées ou salées. les produits utilisés pour

leur confection sont fidèles à la recette traditionnelle.

01:20 Publié dans Gastronomie | Lien permanent | Commentaires (0)

La cruishada (La cruchade)

Recèpta deu fabricant de polenta Tipiak, damb quauques apondons de Pauleta Gasc, deu País de Labrit (Pays d'Albret)

Un litre d'aiga o de lèit,

2 culheradas a café de sau,

250 g de polenta (autorn de 60 g per persona).

Un pau de burre (facultatiu)

Gitar la polenta en ploja dens lo liquide salat quan borís, e deishar còser 5 minutas en bèth arremudar.

La polenta dèu pas pegar a las parets de la casseròla.

Versar-la dens un recipient cròt ende la botar en fòrma, e desmolar quauquas minutas mei tard sus ua assièta plata grana.

Se pòt descopar en losanges o en cairats, e minjar damb "daube", con.hit (confit), "salmis" de paloma, per exemple.

D'autes còps, a l'epòca de la pelèra (o pèla-pòrc, quan se tuava lo pòrc, meilèu en ivèrn), se deishava còser dins un cauderon on i avè ua resta de grèisha de pòrc. Aquò balhava mei de gost.

Traduction en français :

Un litre d'eau ou de lait,

2 cuillerées à café de sel,

250 g de polenta (autour de 60 g par personne).

Un peu de beurre (facultatif)

Jeter la polenta en pluie dans le liquide salé quand il bout, et laisser cuire 5 minutes tout en remuant.

La polenta ne doit pas coller aux parois de la casserole.

La verser dans un récipient creux pour la mettre en forme, et démouler quelques minutes plus tard sur une grande assiette plate.

On peut découper en losanges ou en carrés, et manger avec une daube, du confit, du salmis de palombe, par exemple.

Autrefois, à l'époque de la pelère (ou pèle-porc, quand on tuait le porc, plutôt en hiver), on laissait cuire dans un chaudron où il y avait un reste de graisse de porc. Cela donnait plus de goût.

http://gasconha.com/cruishada.php

00:50 Publié dans Gastronomie | Lien permanent | Commentaires (0)