19/10/2010

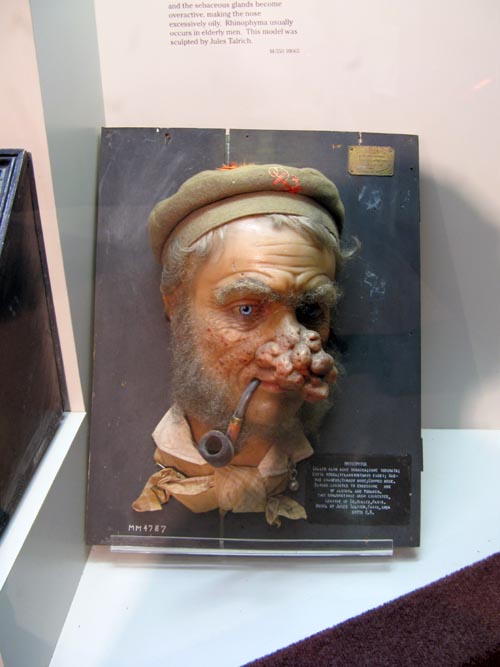

Le Rhinophyma

Photographie extraite du site "National Museum of Health and Medicine"

La dermatologie a ceci de particulier : c’est une spécialité médicale visuelle, avec, souvent, des photos spectaculaires.

Ce ne sont pas forcément les photos les plus spectaculaire qui traduisent les maladies les plus sévères.

La photographie est très importante en dermatologie ; tant et si bien que pour visualiser les pathologies dermatologiques, avant la découverte de la photographie, outre le dessin et la peinture, il fut utilisé des sculptures en cire hyperréalistes.

Le Rhinophyma est une lésion du nez assez spectaculaire avec un nez rouge en choux fleur pouvant faire croire que le patient porteur de cette pathologie a une addiction à l’alcool. Il n’en est rien, la principale cause du Rhinophyma est une Rosacée.

06:17 Publié dans Anecdote, Histoire de la Médecine, Médecine, Photographie, Santé, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0)

09/10/2010

Le cimetière des fous

Le Professeur Bénezech est un personnage hors du commun, j'aime bien son humour un peu sarcastique.

Ce sujet aussi.

A la mémoire du fou inconnu.

Le cimetière des fous, par Michel BENEZECH

envoyé par borddeleau. - L'info internationale vidéo.

17:30 Publié dans Anecdote, Histoire de la Médecine, Médecine, Santé, Société, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0)

Un médecin présumé coupable

Lu sur www.europe1.fr/

"Deux versions s’affrontent donc. Mais de source proche de l’enquête, on affirme qu’aucun témoin direct, c'est-à-dire présent à ce moment-là dans la salle d'attente du cabinet, n’a pu confirmer la tenue de propos racistes. Pour l’heure, l’enquête abonde donc très clairement dans le sens du praticien. D'autant que le procureur d'Aix-en-Provence, joint par LePost.fr, a affirmé "qu'au regard des témoignages recueillis, les faits rapportés paraissent infondés."

De son côté, Mohammed a indiqué qu’il avait porté plainte au commissariat d’Aix-en-Provence et auprès de l’Ordre des médecins. Il a également écrit au président de la République et au Premier ministre. Autant d’initiatives qui devraient permettre de connaître bientôt la vérité."

P.S. : Si ce médecin est coupable, certes, il doit être sanctionné, par contre, la logique voudrait que le patient le soit auss, si l'accusation est infondée.

Si ce médecin est innocent le proverbe, attribué à Beaumarché, est d'une cruelle vérité « Calomnions, calomnions, il en restera toujours quelque chose ».

Pour ce médecin (et sa famille) jeté à la vaindicte publique, s'il est innocent, le mal est déja fait.

La relation patient médecin se dégradant au fil des temps, on a, parfois, envie de quitter ce métier.

P.P.S. : Rappelons la notion de présomption d'innocence : "La présomption d'innocence est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement et définitivement établie."

Source wikipédia

06:00 Publié dans Actualité, Histoire de la Médecine, Médecine, Potins, Santé, Société, Vidéo, Vie pratique | Lien permanent | Commentaires (2)

09/04/2010

L’inventeur du SAMU

Dans le temps existait à Toulouse et il existe encore le Centre de consultations médicales maritimes (CCMM) de Toulouse. Ce centre avait pour but de fournir une assistance médicale par radiotéléphonie aux marins embarqués en mer.

Il fut dirigé par le Professeur Louis Lareng.

Ce qui lui donna l’idée de transporter l’hôpital à l’endroit ou se trouve le patient ou l’accident.

Le Professeur Lareng fut donc le créateur du SAMU.

Tout comme le Docteur Marcel Lascar qui inventa SOS Médecins à partir de la structure d’SOS Plombier, après avoir perdu un patient d’infarctus du myocarde un jour du mois d’out sans médecins à Paris, alors qu’SOS Plombier avait réparé une fuite d’eau, chez lui, en 1 heure d’attente.

Mais…

Ce n’est pas Le Professeur Lareng l’inventeur du SAMU,

C’est…

Dominique-Jean Larrey, l’inventeur du SAMU.

Larrey fit les campagnes Napoléoniennes, il était reconnu par ses très bons résultats opératoires d’amputations liés entre autre a sa rapidité d’exécution.

Dominique-Jean Larrey eut l’idée d’utiliser des véhicules hippomobiles pour aller chercher les blessés sur le champ de bataille, des ambulances.

C’est ainsi que Dominique-Jean Larrey inventa le SAMU.

Larrey est aussi connu dans le domaine de l'asticothérapie qu'il a utilisée lors de la campagne égyptienne en Syrie. Cette technique datant de l'antiquité consiste à déposer sur des plaies infectées une certaine espèce d'asticot qui se nourrit des chairs infectées, les assainissant ainsi.

Etonnant non ?

>

>

00:29 Publié dans Histoire de la Médecine | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire de la médecine, société

01/06/2009

"Connais-tu l'origine du mot chirurgien" ?

J'ai fais un stage de Faisant Fonction d'Interne dans un service de chirurgie cardiaque célèbre dirigé par un chef de service mondialement connu, il a même découvert, pour l'Atrésie Tricuspidienne, l'opération qui porte son nom.

Un jours, dès potron-minet, j'étais au bloc avec un Chef de Clinique; dans ce service là, tout était décalé, le chef de clinique jouait le rôle de l'Interne et l'Interne , celui de l'Externe. Le chef de Clinique commençait donc la décortication du péricarde à la pince et au bistouri*. En effet, après une première intervention à cœur ouvert le péricarde ouvert fait des synéchies et accole ses parois, qu'il faut décoller lors de la deuxième intervention.

Une heure plus tard arrive "le" Patron, il prend la place du Chef de clinique et me dis :

- Connais-tu l'étymologie de chirurgien ?

Moi de répondre χείρ / kheír, c'est la main en grec.

- Bien, et ἔργον / érgon, le travail, regarde.

En quelques minutes il décolla, à la main, le cœur du péricarde.

Une bien belle leçon.

* Il fallait bien commencer le travail.

16:41 Publié dans Anecdote, Culture, Histoire de la Médecine, La pensée du jour, Le mot du jour, Médecine, Mots, Potins, Santé | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : médecine, malade, maladie, santé

11/05/2009

La grenouille à Galvani - Deuxième version

Crédit Photo : ANI : http://legrandvrac.blogspot.com/

Je me présente, je suis la descendante, en ligne directe, de la grenouille à Galvani.

Mon ancètre, dans les années 1780 a servi de cobaye, bien que n'étant pas une souris, pour la célèbre expérience sur l'électicité de Luigi Galvani.

Luigi Galvani

La région de Bologne, où résidait Luigi Galvani, Physicien et Médecin, suite à une terrible canicule, était atteinte d'une famine épouvantable.

Un jour, intrigué par cette famine terrifiante, Galvani décida de faire une expérience de conservation des aliments par la dessication. Il réussit, on ne sait comment, à se procurer une grenouille, mon ancètre, la grenouille à Galnani.

Pour désécher les cuisses de mon ancètre, Il les pendit à un fil de cuivre relié par l'intermédiaire d'un fil de lin au balcon en fer de sa maison.

Galvani fut alors intrigué par les contractions des cuisses de mon ancètre la grenouille à Galvani, chaque fois que le cuivre et le fer se touchaient au gré du vent.

La découverte de l'électricité animale, ou électro physiologie, était née, grâce à mon ancètre, la grenouille à Galvani.

c'est en partant d'une expérience que Galvani eut l'intelligence d'esprit d'observer un autre phénomène et de décrire une autre expérience. Il fut, en ce sens là, un précurseur du biologiste et pharmacologue Alexander Fleming inventeur de la Pénicilline (sa culture bactérienne oubliée ayant été infestée et en partie détruite par une levure, le pénicilium, par sécrétion d'un antibiotique, la pénicilline).

La découverte de l'électricité animale, ou électro physiologie, était née, grâce à mon ancètre, la grenouille à Galvani.

Malheureusement Luigi Galvani fit une mauvaise interprétation de son expérience fortuite. Il pense que l'électricité vient des cuisses de mon ancètre (un peu comme Léda sortit de la cuisse de Jupiter), mon ancètre, la grenouille de Galvani.

Alessandro Volta

C'est Alessandro Volta, ennemi juré de Galvani, qui lui rafla la solution et inventa la pile électrique.

Ainsi fut oubliée mon ancètre, la grenouille à Galvani.

Paix à son âme.

Racontée, malicieusement, par mes soins, à ma mie, celle-ci ne put me dire si cette histoire est vrai ou fausse...

A votre avis ?

Sources :

- Luigi Galvani : Wikipédia

- Alessandro Volta : Wikipédia

- Alexander Fleming : Wikipédia

03/02/2009

Petite histoire des vaccinations

La Variolisation :

« Dès le XI° siècle, les Chinois pratiquaient la variolisation. C'est le premier ministre Wang Dan qui après la perte d'un de ses fils de la variole avait convoqué divers praticiens de toute la Chine pour mettre au point une prophylaxie. Un moine taoïste apporta la technique d'inoculation qui se diffusa progressivement dans toute la Chine. La pratique s'est progressivement propagée le long de la route de la soie. En 1701, Giacomo Pylarini réalise la première inoculation à Constantinople. La technique est importée en Occident au début du XVIII° siècle par Lady Mary Wortley Montagu la femme de l'ambassadeur d'Angleterre en Turquie ».

(Variolisation – Wikipédia) http://fr.wikipedia.org/wiki/Inoculation

En fait, c'est Lady Mary Wortley Montagu qui a ramenée de l'Empire Ottoman la technique de la Variolisation en Angleterre. En Chine, cette technique servait, depuis fort longtemps, pour vacciner, les... péripatéticiennes pour qu'elles n'aient pas la peau abimée, d’après la petite histoire de certains.

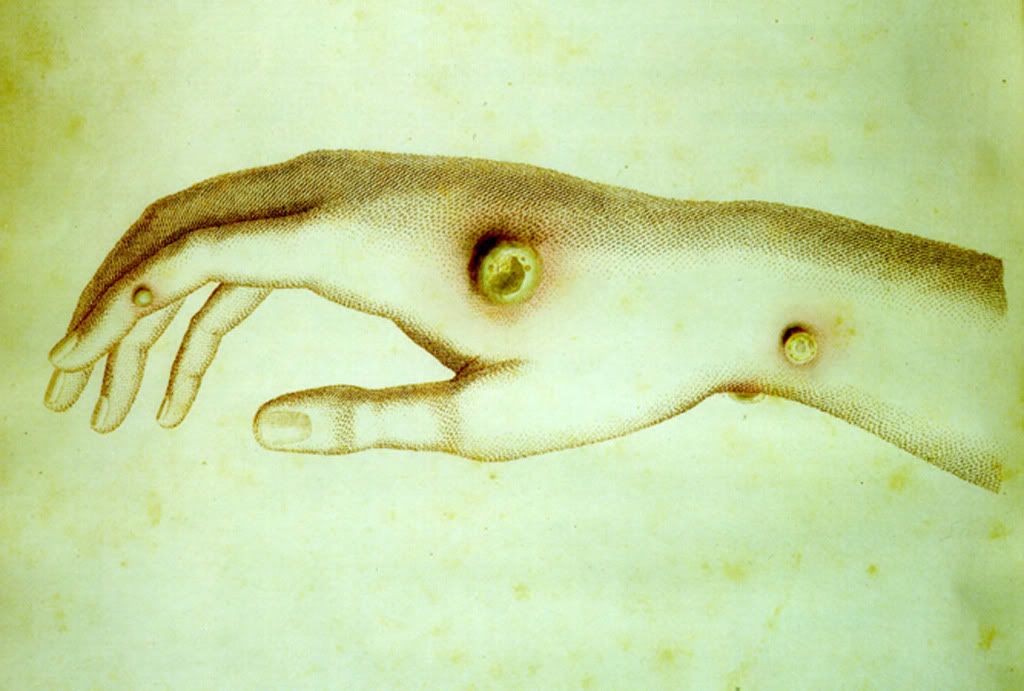

| PG4417| Standard RM| |

| Physician Edward Jenner Inoculating Child at Home |

| Original caption: Edward Jenner (1749-1823), father of vaccination vaccinating a child with matter form the hand of Sarah Nelmes who had contracted cowpox in milking. Copper engraving. |

Hand of Sarah Nelmes (1798) by William Skelton (1763-1848)

This colored plate appears in the first edition of Edward Jenner's An Inquiry into the Causes and Effects of Variolae Vaccinae and depicts the cowpox pustules on the hand of dairymaid Sarah Nelmes. Cowpox matter from these pustules was used to vaccinate the boy James Phipps in 1796.

La Vaccination :

Jenner (qui était chirurgien), a découvert la vaccination (de vacca =vache) car il avait observé que les gens de fermes qui attrapaient la "Picotte" une maladie ressemblant à la variole n'étaient pas contaminés par la variole, ils étaient donc immunisés. "Jenner a testé sa théorie en inoculant James Phipps, un jeune garçon de huit ans, avec le contenu des vésicules de vaccine de la main de Sarah Nelmes, une trayeuse qui avait contracté la vaccine transmise par une vache nommée Blossom".

(Edward Jenner - Wikipédia) http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner

Conclusion :

La vaccination due à Jenner mais inventé bien avant par les Chinois (la Variolisation) est l'acte médical qui a été le plus efficace de toute l'histoire de la Médecine (depuis la variole a été éradiquée grâce à Jenner), bien plus que l'"invention" de la Pénicilline par... Flemming, Chain et Florey.

15:42 Publié dans Histoire de la Médecine | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, médecine, malade, maladie

17/01/2009

Les personnages bipolaires célèbres

Trouvé sur le site : www.bipol.com, une liste impressionnante.

BIPOLAIRES CELEBRES

La créativité ne s’exprime pas uniquement dans l’art. De nombreuses personnes présentant des troubles bipolaires deviennent très brillantes et débordantes d’idées, sans pour autant l’exprimer par un élan artistique.

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||

| ||||||||

| ||||||||

Deux livres sur le sujet :

- "Maladie maniaco-dépressive et créativité" - Kay Redfield Jamison - 1995

- "Le génie et la folie" - Philippe Brenot -2007

17:33 Publié dans Histoire de la Médecine | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : médecine, malade, maladie, santé, société

17/08/2008

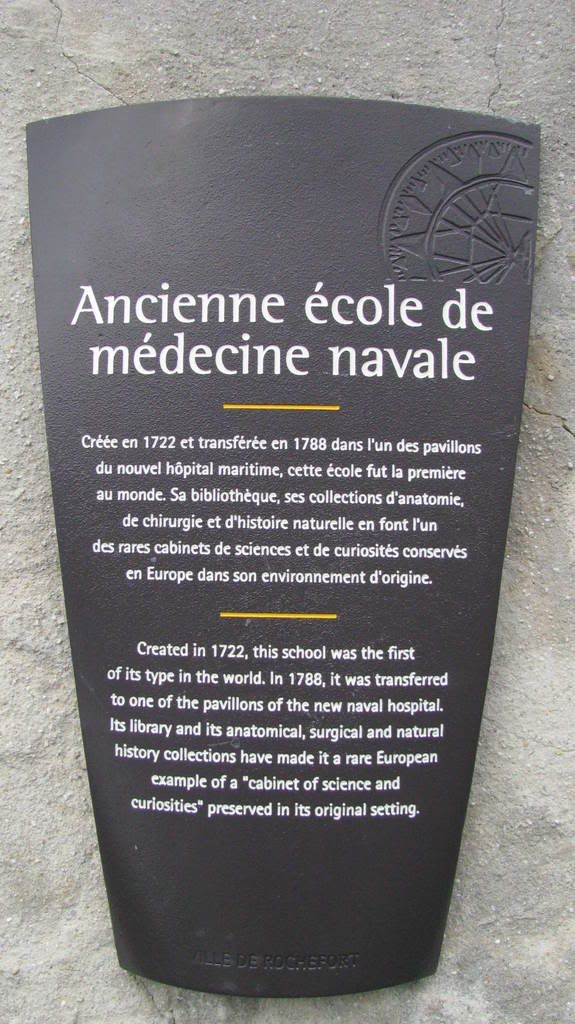

Ancienne École de Médecine navale de Rochefort

C'est par la visite de l'Ancienne École de Médecine navale de Rochefort que j'ai débuté mes vacances. Pour ceux qui sont curieux de la médecine, c'est à visiter.

Ancienne école de médecine navale de Rochefort Crédit Photos Archives Personnelles

Au cours du XVIIe siècle, au moment même où se constitue en France une Marine permanente, se généralise la présence d'un chirurgien à bord des navires de guerre.

Le chirurgien, profession manuelle, est alors fortement distinct du médecin, profession intellectuelle. Ce corps de métier regroupe souvent d'anciens barbiers qui savent manipuler quelques outils tranchants et dont les connaissances sont plus que sommaires. Or, cette Marine naissante est confrontée à de graves problèmes sanitaires : conditions de vie, mauvaise alimentation, maladies tropicales contagieuses génèrent une très forte mortalité au sein des équipages. Jusqu'au début du XIXe s., les marins meurent plus de maladie que des suites des combats. L'allongement de la durée des campagnes avec le déplacement des conflits de l'autre côté de l'Atlantique accroît les difficultés et fait apparaître une maladie qui devient le symbole de la morbidité navale : le scorbut.

Pour la Marine, préserver la vie des marins est une question stratégique majeure. Guérir, comprendre et transmettre devient une affaire d'État, nécessaire à l'existence même d'une flotte de guerre, tant le recrutement de marins compétents est un problème récurrent.

En 1704, Jean-Cochon Dupuy, Docteur en Médecine de la faculté de Toulouse et médecin de l'hôpital militaire de La Rochelle, arrive à Rochefort en qualité de second médecin. Il devient premier médecin en 1712. Dès 1715, il expose la nécessité de créer un établissement d'instruction des chirurgiens de la Marine.

L'école d'anatomie et de chirurgie navale est inaugurée en 1722. C'est la première au monde. Sur ce modèle, la marine ouvre deux autres établissements, à Toulon en 1725 et à Brest en 1731. Jean-Cochon Dupuy fait œuvre de pédagogue et d'organisateur. Il rédige des manuels d'anatomie et de chirurgie et met en place le fonctionnement quotidien de l'École.

Pour y être admis, il faut avoir 14 ans révolus, savoir écrire, raser et saigner et avoir les mains saines et sans difformité. Les fils de familles modestes peuvent ainsi y être reçus et l'École joue de ce point de vue un rôle social important. Les élèves visitent les malades de l'hôpital, assistent aux dissections, font des stages à l'apothicairerie et suivent des cours de médecine interne, de chirurgie et de botanique, indispensable à une époque où la pharmacopée est presque exclusivement issue des plantes.

Le cursus est de 4 ans. Au sein de l'École, la progression se fait par concours, gage du sérieux des études. En mer, les chirurgiens formés par l'École doivent remplir la triple fonction de chirurgien, de médecin et de pharmacien, et le cursus se précise en ce sens. Surtout, l'École s'affirme dans son rôle de soin aux malades de l'hôpital, de formation et de recherche, trois fonctions qui évoquent les missions des Centres Hospitaliers Universitaires d'aujourd'hui.

Ecorché : Situs Inversus Crédit Photo : Archives Personnelles

Trousse d'urgence de l'officier de santé naval Crédit Photos Archives Personnelles

Hydrocéphalie Crédit Photo : Archives Personnelles

16:00 Publié dans Histoire de la Médecine | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : médecine, malade, histoire

19/11/2007

Le paradis blanc

Michel Berger, de son vrai nom Michel-Jean Hamburger, est un auteur-compositeur-interprète, directeur artistique et arrangeur musical français.

Il est né le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine et mort le 2 août 1992 à Ramatuelle. Il est le fils du célèbre médecin Jean Hamburger (créateur du concept de réanimation médicale, créateur de la néphrologie et instigateur de la première greffe d'organe) et de la concertiste Annette Haas.

15:45 Publié dans Histoire de la Médecine | Lien permanent | Commentaires (0)

08/11/2007

La mort de Marat

Pourquoi Marat est-il mort dans son bain ?

La réponse dans Wikipédia.

Depuis le 3 juin 1793 Marat ne se présente plus à la convention. L'évolution de sa maladie l'empêche de paraître en public. D'aprés le docteur Souberbielle, l'origine du mal était herpétique, le docteur Cabanès a avancé la probabilité d'une forme grave d'eczéma ou des conséquences d'un diabète. A partir du 20 juin son état s'aggrave et l'oblige à prendre continuellement des bain pour le soulager.

On peut avancer aussi l'hypothèse d'un Psoriasis.

La suite on la connait : le 13 juillet 1793, Charlotte Corday assassine Marat dans son bain.

Non, Marat n'est pas mort dans son bain asphyxié par le monoxyde de carbone.

15:45 Publié dans Anecdote, Culture, Histoire, Histoire de la Médecine, Le mot du jour, Maladies des Hommes Célèbres, Médecine, Potins, Santé | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : maladies des hommes célèbres, histoire, marat, psoriasis